发布日期:2025-07-05 10:34 点击次数:82

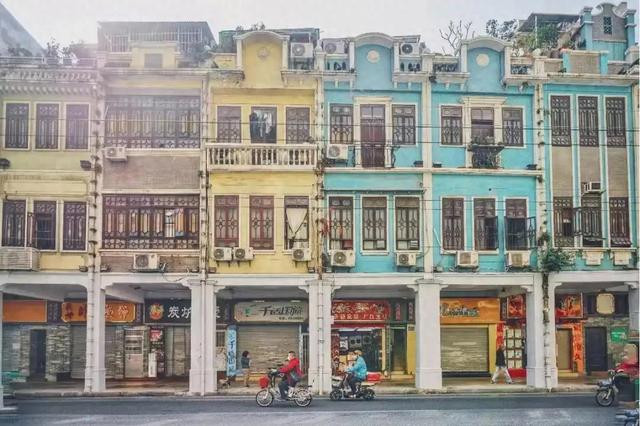

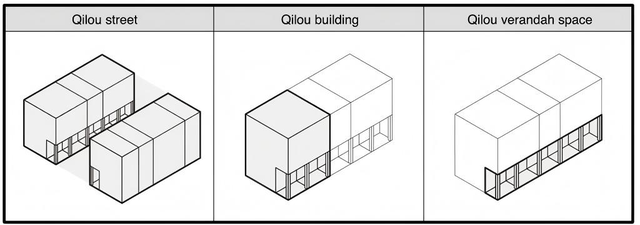

如果你到广州,经常会看见临街楼房的下层是人行通道,上面是住宅的样式,这便是“骑楼”。

楼上住人可以防潮防水,楼下走廊可以防雨遮阳。是不是听上去很像中国南方的干栏式建筑呢?

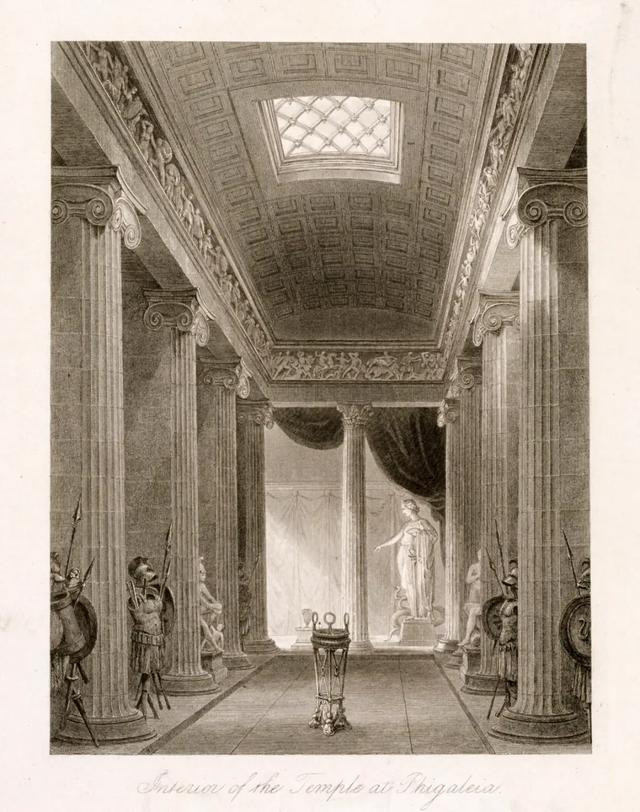

虽然这两者很像,但骑楼却是一个外来建筑形式,骑楼建筑最早起源于2000多年前的古希腊的“柱廊式建筑”。(Peristyle House)

希腊处于地中海北岸,属于典型的地中海气候,夏季高温少雨,平均气温在25~30°,冬季则温和多雨。而且希腊多山地丘陵。

所以他们常在高地上建设这种柱廊式的建筑。柱廊形成的外廊可以阻挡夏季烈日,同时为冬季降雨提供遮蔽,而且开放式的结构也利于空气流通,避免室内闷热。

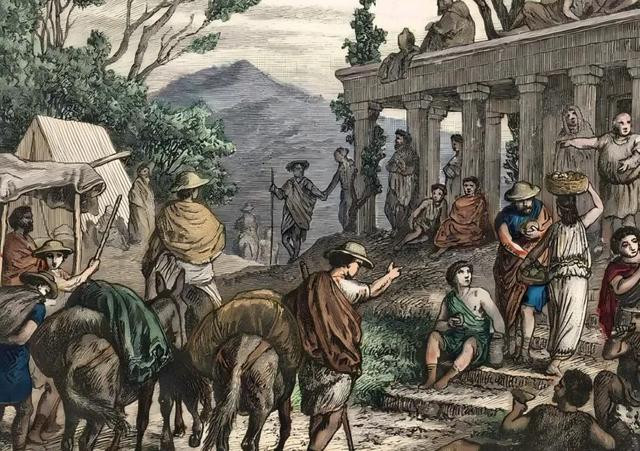

这类建筑要么是神庙,要么是集会场所、商业中心,都是人流密集的公共空间,加上廊柱极大拓展了他们的社交范围。

公元4世纪后,罗马人觉得开凿这么大一块石头就做一根柱子,这太浪费人力物力了,于是希腊严格的柱式被逐渐摒弃,开始慢慢转向可以跨越更大空间的拱券,原来的柱廊也就变成了拱廊了。

公元7世纪后,伊斯兰文明进一步强化了“拱廊”的功能(如清真寺的外廊)结合了遮阳、祈祷与社交功能性。

说到这,你看上图的大马士革清真寺是不是有点像骑楼呢?

不过这只是骑楼的起源,真正的骑楼还要到17~18世纪,随着欧洲殖民势力进入南亚,英国殖民者在印度贝尼亚普库尔(Beniapukur)建造了最早的现代意义上的 “骑楼”,当地称为 “廊房”(Verandah House)。

其实从Verandah这个词中也能一窥一二,这个词明显不像英文的词缀,这是因为它源自于最早殖民南亚的葡萄牙的语言“varanda”的借用,描述就是建筑外半封闭的纳凉空间。我个人觉得这个h就像一个象形字,很像一个外廊。

南亚气候炎热,殖民者纷纷在房屋前加宽屋檐,加上走廊,这其实就是骑楼的现代起源了。

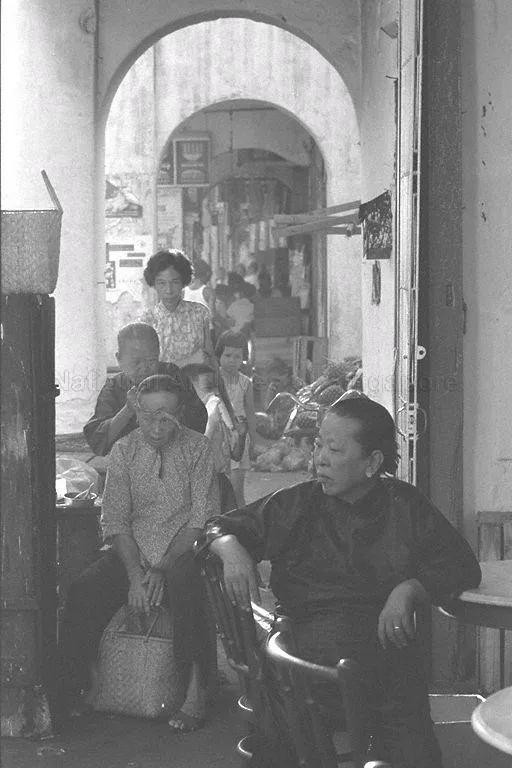

这种建筑将欧洲柱廊与南亚湿热气候结合,底层外廊可供行人通行,上层为居住空间,同时也满足了殖民经济买卖的需求,可谓是“商住一体”。

说到殖民经济我们就多说两句,殖民本质上就是对被殖民者进行经济掠夺,殖民者把本国的商品通过本土买办、当地批发商层层倾销,而骑楼就可以看做是殖民经济最后的“零售终端”。

十九世纪初,新加坡的开埠者莱佛士在新加坡城的设计中,规定所有建筑必须有一条宽度为5英尺宽(1.5m左右)的走道和一个封闭顶盖,向外籍人提供做生意的场所。

这在新加坡被称为“店铺的公共走廊”,或“五脚基”(Five - Foot - Way),因为英文的 “Foot” 及马来文的 “Kaki” 皆兼具 “尺” 及 “脚” 之意,当地闽南华人按照福建话将之译成 “五脚基”。

台湾称之为“亭仔脚”,宽度多在1.8—2.5 m左右。

那这种建筑形式是怎么在中国大陆扎根的呢?

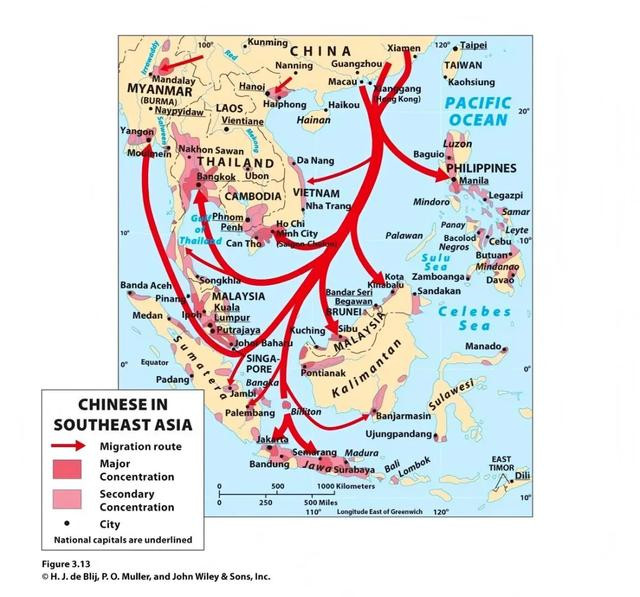

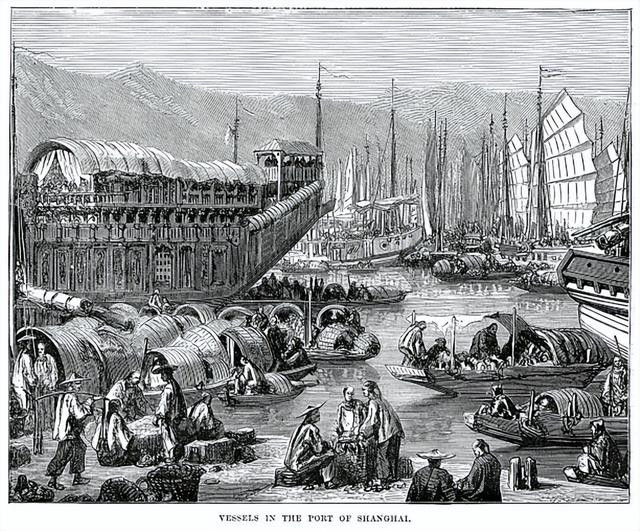

这就要追溯到19世纪末,大概鸦片战争(1840)之后了,东南亚殖民经济非常兴盛,大量的华南地区的居民纷纷下南洋谋生。在殖民地他们就接触到了殖民者带来的这种廊房建筑。

不过华侨虽在海外奋斗,但深受儒家文化影响,普遍抱有“富贵不归故乡,如衣锦夜行”的心态。随着中国五口通商,南洋华侨门又大量归国。

骑楼建筑就通过华侨贸易和殖民势力传入中国东南沿海(广东、福建、海南、广西等地)。

海口四牌楼街(今博爱北街)于1849年建起了中国第一座骑楼,由东南亚返乡的琼籍商人仿照南洋“五脚基”模式建造。目前海口骑楼老街仍保存近600栋骑楼,总长达4公里。

之后广州、厦门、汕头等地也纷纷建起了骑楼,不过此时没有什么统一的规范,都是华侨自发建设的。

1878年,香港殖民地政府颁布《骑楼规则》,首次以法规形式规范骑楼建设,要求预留公共走廊空间。

之后两广总督张之洞参考香港经验,提议在广州修筑堤岸并建“铺廊”,到1912年,广州国民政府颁布《取缔建筑章程和实施细则》首次明确使用“有脚骑楼”一词,规定新建铺屋需留出八尺宽(大概2.5m左右)的人行道。

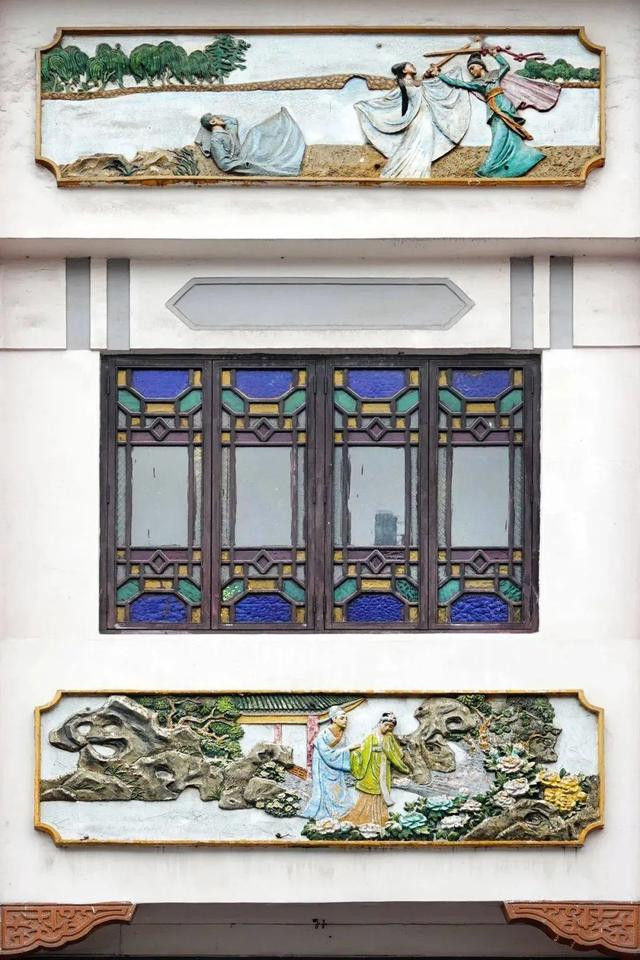

中国骑楼自然也加入了很多中国元素。比如满洲窗,既能装饰也能透光通风。

加入砖雕和灰塑,砖雕常用于骑楼的墙面、门楣、窗楣等部位,灰塑则位于屋顶、山墙等位置,题材广泛。

说到底骑楼就是殖民+商业+本土文化融合之下的产物,虽然可以追溯到古希腊,但真正在做的时候没什么“章法”可依,只要下层留出一条人行道就可以了。

在我看来,骑楼真正有魅力的地方在于它的烟火气。下层的走廊拉近了买卖双方的距离,像一个永远热闹的生活舞台,让商业、居住、社交在同一空间里自然发酵。